Home

良く飛ぶ マルチバンドGP グランドプレーン アンテナ!

<グランドプレーンのエレメントを長く! 有名な5/8λに限らないなあ!>

エレメントが長いGPアンテナを上げています。期待していた以上に、ハイバンドほどDXに良い成果を出しています。

なぜ良い成果なのか50MHzをモデルに、次に28MHzをモデルに MMANA(JE3HHTさん制作のアンテナ解析ソフト 参考資料1)

を使って考察しました。

初稿 '25/01/10

All rights reserved JA3OOK 中村 利和

1. 現用の50メガ~3.5メガ用GPと成果

2. 50MHzでの考察

3. 28MHzでの考察

4. まとめ 私の主張

5. 付録 垂直エレメントのトップから横に線を延長

1.現用の50メガ~3.5メガ用GPと成果

・2024年7月にGPを上げました。概要は次の図です。

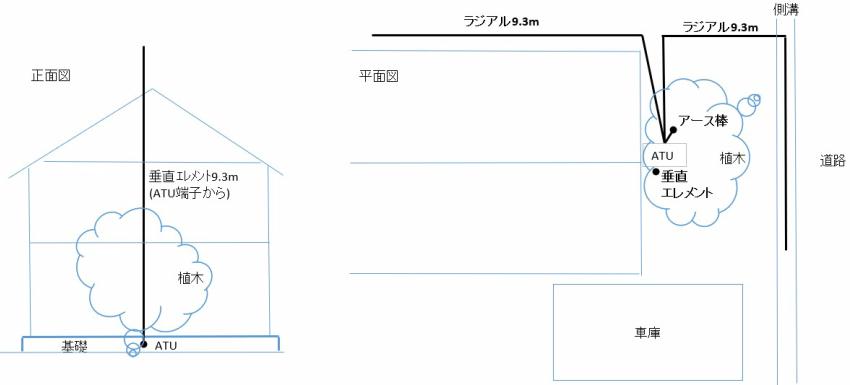

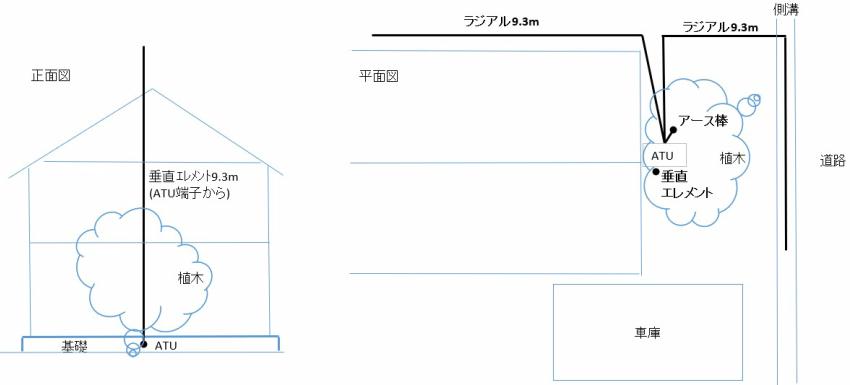

図1ー1 GP 正面図 平面図

要は、垂直エレメント9.3mのGP(地面側は接地+ラジアル:カウンターポイズ)です。ATUでマッチングさせています。

詳しいことはAH-4 マルチバンドアンテナ and 短縮DP at 枚方市 を見てください

自宅も周りも二階建て木造住宅。平野から30mほどの高さの、すごくなだらかな丘の上近くの住宅地で建物がなければ

東~南~西北が開けた環境です。

・7月から12月20日までにQSOできたエンティテイ数です。ほとんどがFT8、一部FT4とCW。

50メガ 17 アジア、大洋州、LU

28メガ 117

24メガ 103

21メガ 107

18メガ 107

14メガ 88

10メガ 36 EUが困難、AFに届かない

7メガ 33 アジア、大洋州、KL、VE、K、XE、LU、CE、PY、HA、I

3.5メガ 7 アジア、大洋州

Mixed 155 WAZはゾーン2を残すのみ

この成果を見ると、SSN最盛期とはいえ、ハイバンドの成績の良さが気になります。

・最新までの成果はここに記載しました。

特に50mHzで LU までできたことは期待以上で、このアンテナの特性を次項から50MHzと28MHzについて探っていきます。

図1ー1 GP 正面図 平面図

要は、垂直エレメント9.3mのGP(地面側は接地+ラジアル:カウンターポイズ)です。ATUでマッチングさせています。

詳しいことはAH-4 マルチバンドアンテナ and 短縮DP at 枚方市 を見てください

自宅も周りも二階建て木造住宅。平野から30mほどの高さの、すごくなだらかな丘の上近くの住宅地で建物がなければ

東~南~西北が開けた環境です。

・7月から12月20日までにQSOできたエンティテイ数です。ほとんどがFT8、一部FT4とCW。

50メガ 17 アジア、大洋州、LU

28メガ 117

24メガ 103

21メガ 107

18メガ 107

14メガ 88

10メガ 36 EUが困難、AFに届かない

7メガ 33 アジア、大洋州、KL、VE、K、XE、LU、CE、PY、HA、I

3.5メガ 7 アジア、大洋州

Mixed 155 WAZはゾーン2を残すのみ

この成果を見ると、SSN最盛期とはいえ、ハイバンドの成績の良さが気になります。

・最新までの成果はここに記載しました。

特に50mHzで LU までできたことは期待以上で、このアンテナの特性を次項から50MHzと28MHzについて探っていきます。

2.50MHzでのこのアンテナの考察

【考察の方法】

現用の上記アンテナをそのまま考察することは非常に困難であるので

MMANAを使って疑似的に次の二つのアンテナモデルを製作し、ビーム方向とゲインを計算し比較しました。

なお、アンテナの周りには何もない平地として計算します。MMANA のVerは 1.77。

A 給電点8mHighの普通のGP(二階建て屋根の上に架設することを仮定)

垂直エレメント 1.49m長

ラジアル 1.49m長×4本

MMANAのデータはこちら。

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 1.49m長×4本(カウンターポイズ)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

MMANAのデータはこちら。

SWRの調整は両アンテナともLCによるマッチング(SWR1.0)。

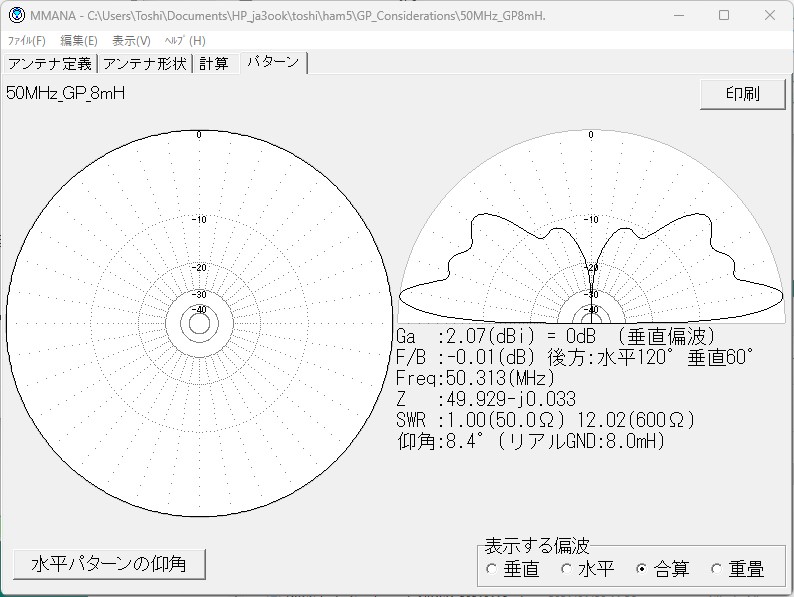

A 給電点8mHighGP

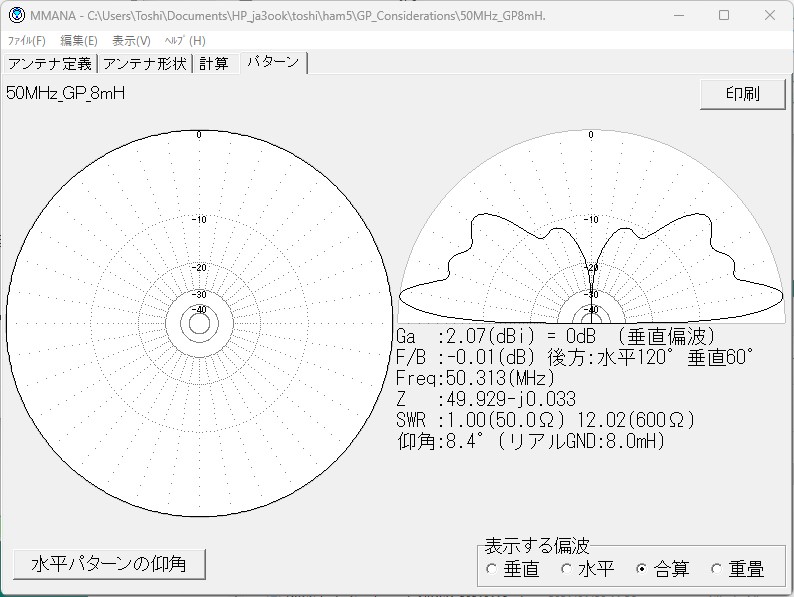

図2-1 50MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角8.4度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.4度 Gain 2.07dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25度 Gain -1.76dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 Gain -1.40dBi(Aアンテナの副ビーム)

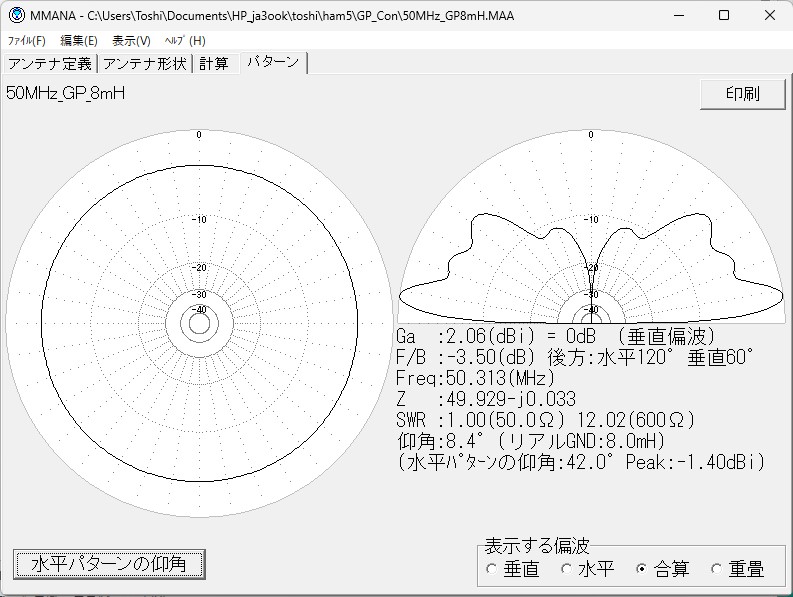

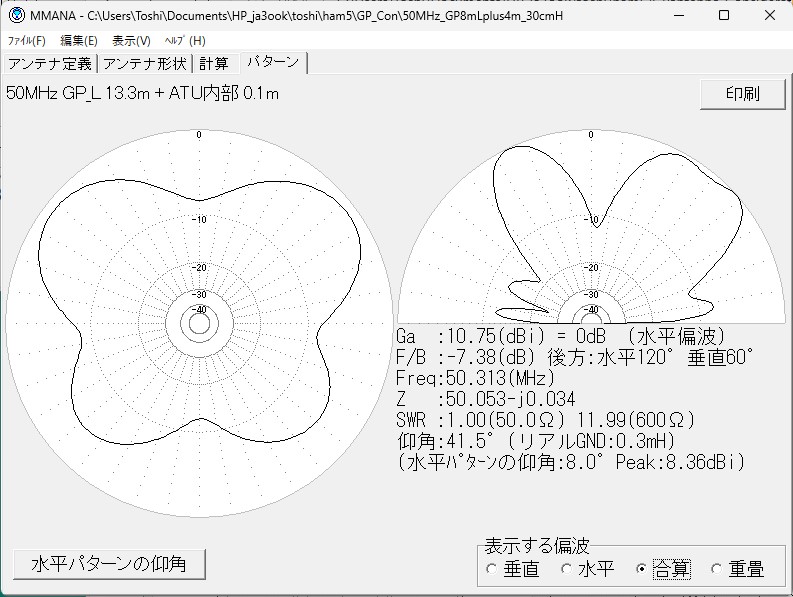

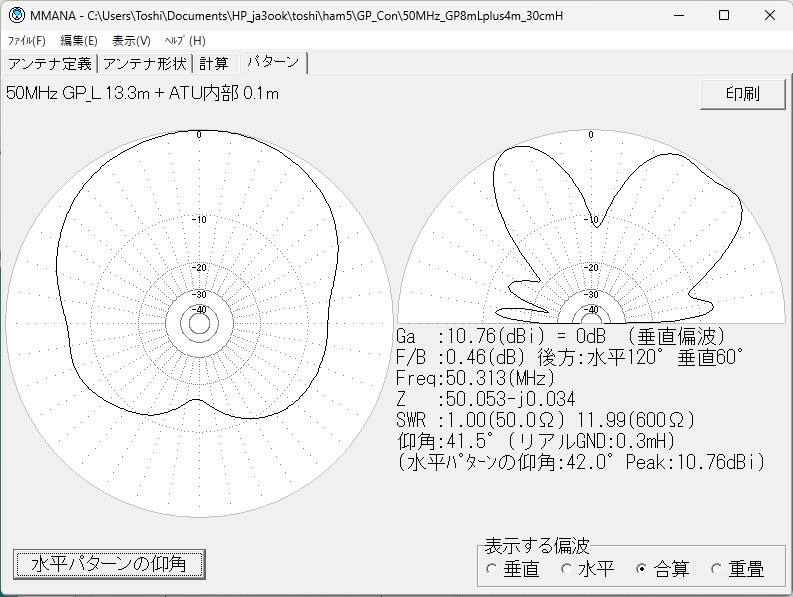

B 給電点0.3mHighGP

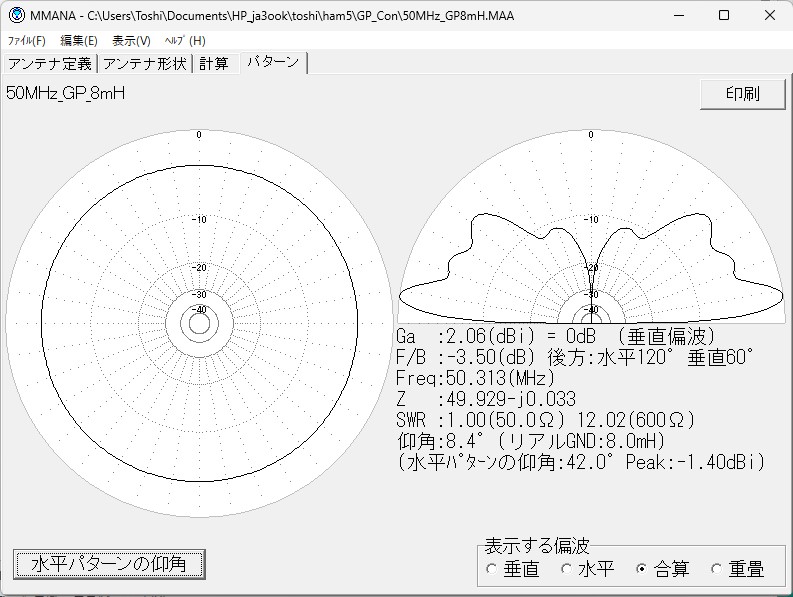

図2-1 50MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角8.4度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.4度 Gain 2.07dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25度 Gain -1.76dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 Gain -1.40dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

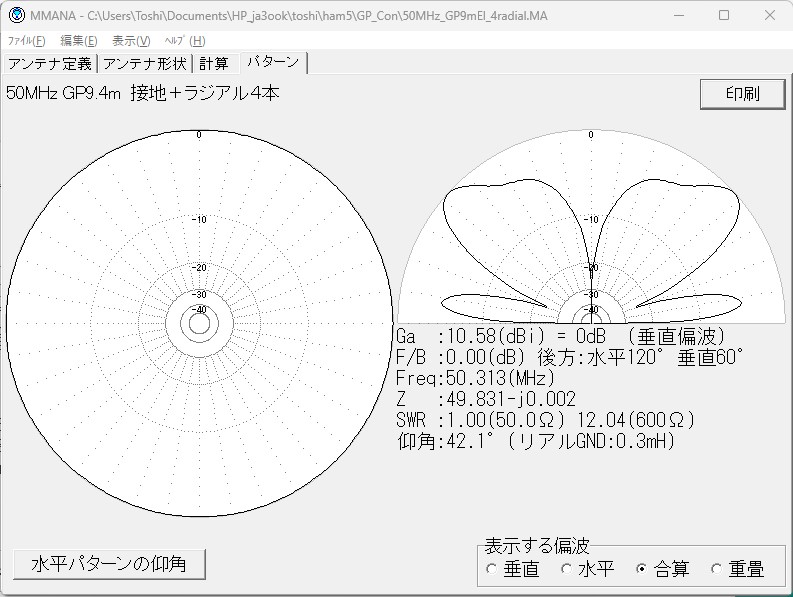

図2-2 50MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.1度

・仰角 8.0度 Gain 6.30dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain -1.76dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略、偶然にAと同じ値)

・仰角 42.1度 Gain 10.58dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの8度Gain - Aの8.4度Gain

= 6.30dBi - 2.07dBi

= 4.23dB

= ほぼ4dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= -1.76dBi - -1.76dBi

= 0.00dB

= 両方同じ程度 仰角20度+-5度の狭い範囲だけA有利、他の仰角はB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

42度でのGain差 = Bの42.1度Gain - Aの42度Gain

= 10.58dBi - -1.40dBi

= 11.98dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSOにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利、

中距離DXにおいて Aが有利な仰角が狭く全般的には Bが有利と考える。

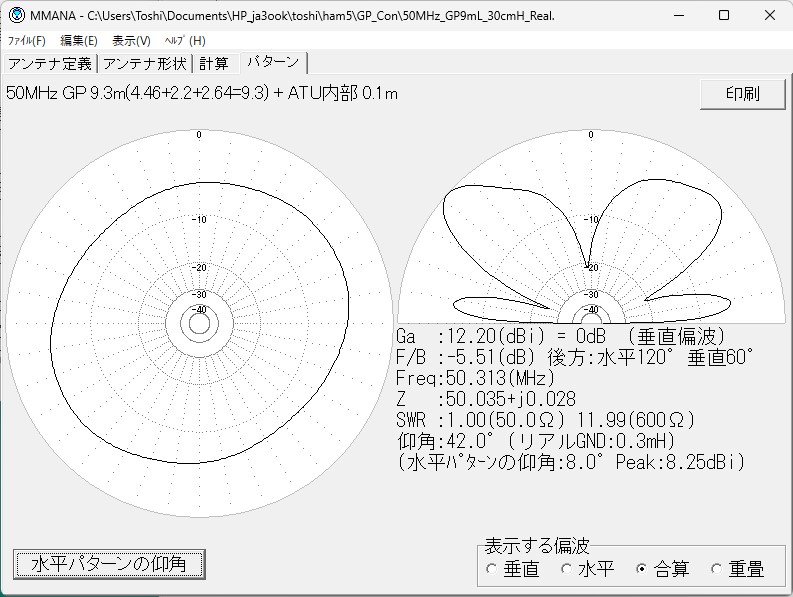

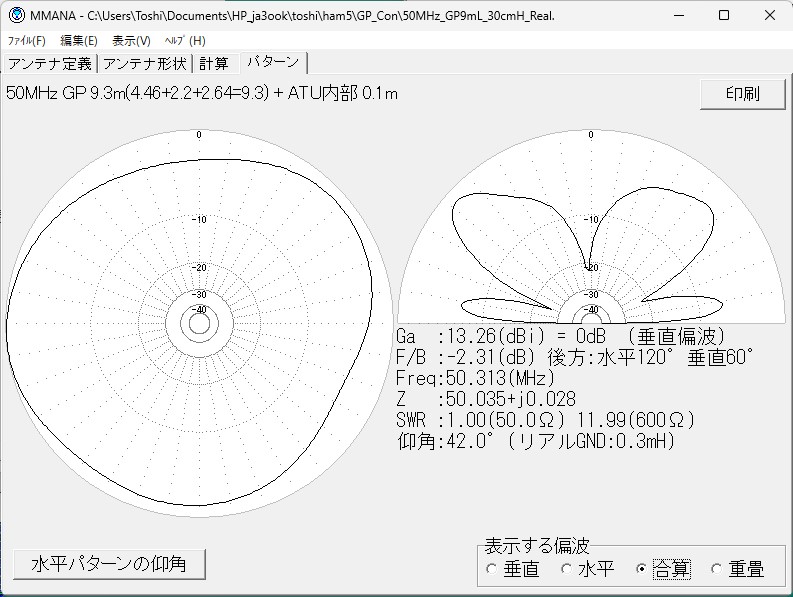

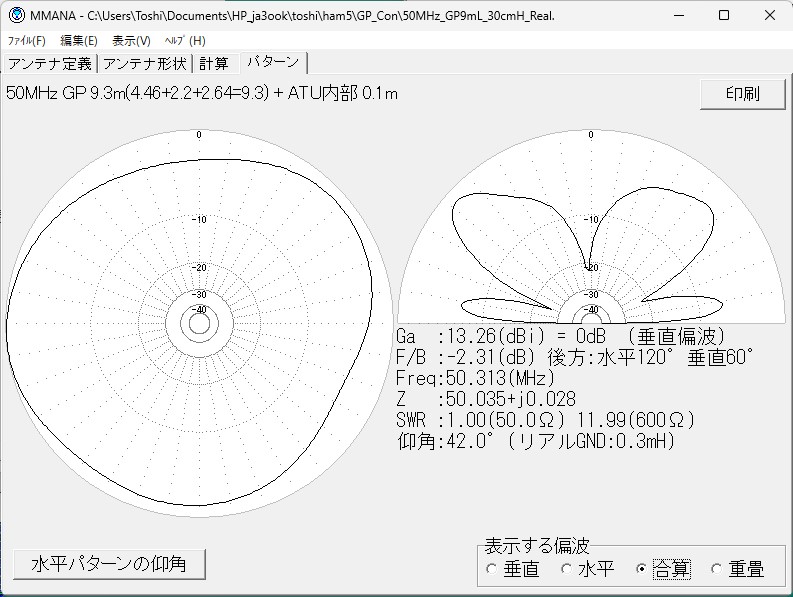

【参考 50MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

図2-2 50MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.1度

・仰角 8.0度 Gain 6.30dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain -1.76dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略、偶然にAと同じ値)

・仰角 42.1度 Gain 10.58dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの8度Gain - Aの8.4度Gain

= 6.30dBi - 2.07dBi

= 4.23dB

= ほぼ4dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= -1.76dBi - -1.76dBi

= 0.00dB

= 両方同じ程度 仰角20度+-5度の狭い範囲だけA有利、他の仰角はB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

42度でのGain差 = Bの42.1度Gain - Aの42度Gain

= 10.58dBi - -1.40dBi

= 11.98dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSOにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利、

中距離DXにおいて Aが有利な仰角が狭く全般的には Bが有利と考える。

【参考 50MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

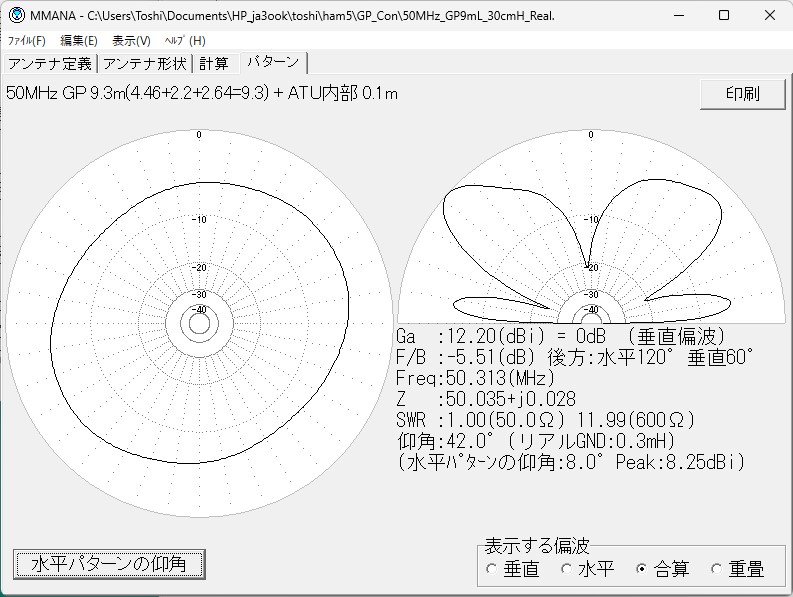

図2-3 50MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.0度 max 8.25dBi 平均推定 6.7dBi(12.20dBi - 平均目測5.5dBi)

・仰角 25.0度 max 3.23dBi 平均推定 -0.8dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 max13.26dBi 平均推定 11.2dBi(13.26dBi - 平均目測2.0dBi)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、短距離QSOにおいて有利、中距離DXの特定の仰角を除いて有利なアンテナだと推定できる。

図2-3 50MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.0度 max 8.25dBi 平均推定 6.7dBi(12.20dBi - 平均目測5.5dBi)

・仰角 25.0度 max 3.23dBi 平均推定 -0.8dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 max13.26dBi 平均推定 11.2dBi(13.26dBi - 平均目測2.0dBi)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、短距離QSOにおいて有利、中距離DXの特定の仰角を除いて有利なアンテナだと推定できる。

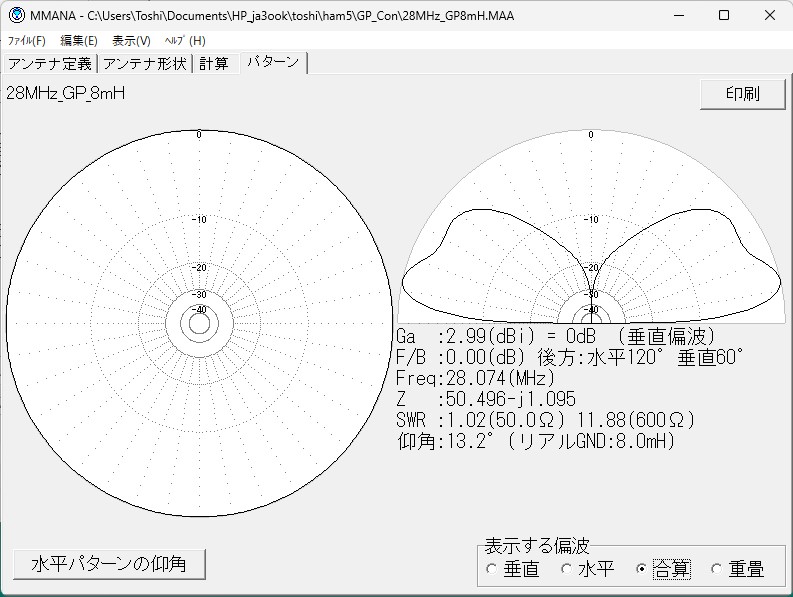

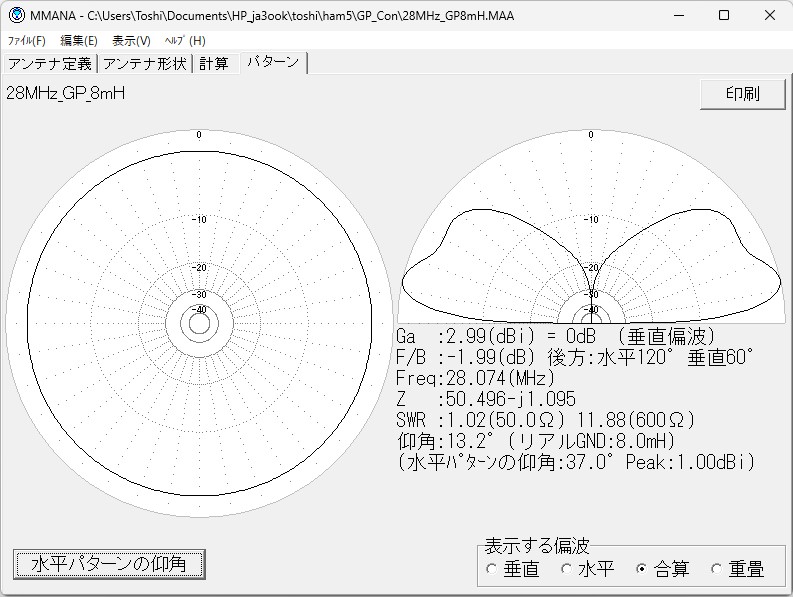

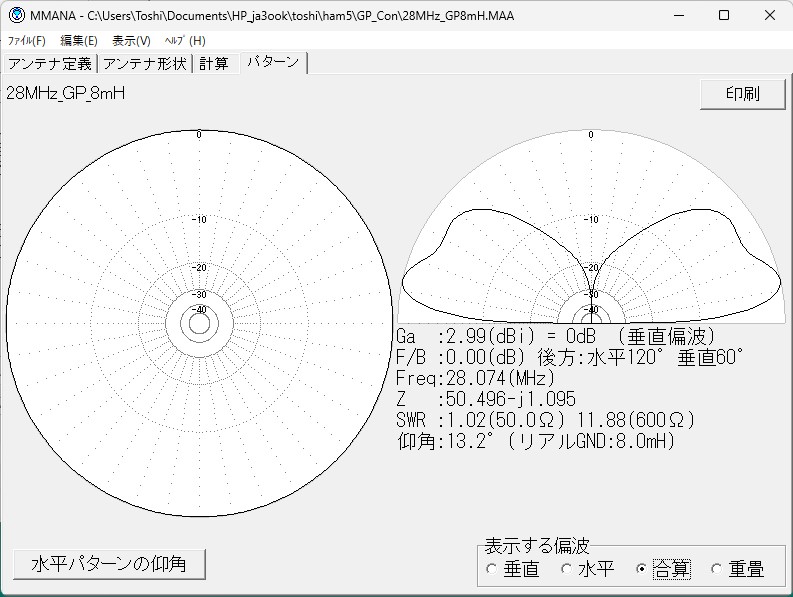

3.28MHzでのこのアンテナの考察

【考察の方法】

50MHzと同様にMMANAを使って疑似的に次の二つのアンテナを製作し、ビーム方向とゲインを計算し比較しました。

なお、アンテナの周りには何もない平地として計算します。MMANA のVerは 1.77。

A 給電点8mHighの普通GP(二階建て屋根の上に架設することを仮定)

垂直エレメント 2.57m長

ラジアル 2.09m長×4本

SWRは垂直エレメント長、ラジアルの長さと角度を変えて調整(SWR1.02)。

(一般的に28MHz以下ではワイヤー長と角度の調整でSWRの調整を行っているので採用。

さらに、この方法のほうがgainが上がる)

MMANAのデータはこちら。

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 1.49m長×4本(カウンターポイズ)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

SWRの調整はLCによるマッチング(SWR1.0)。

MMANAのデータはこちら。

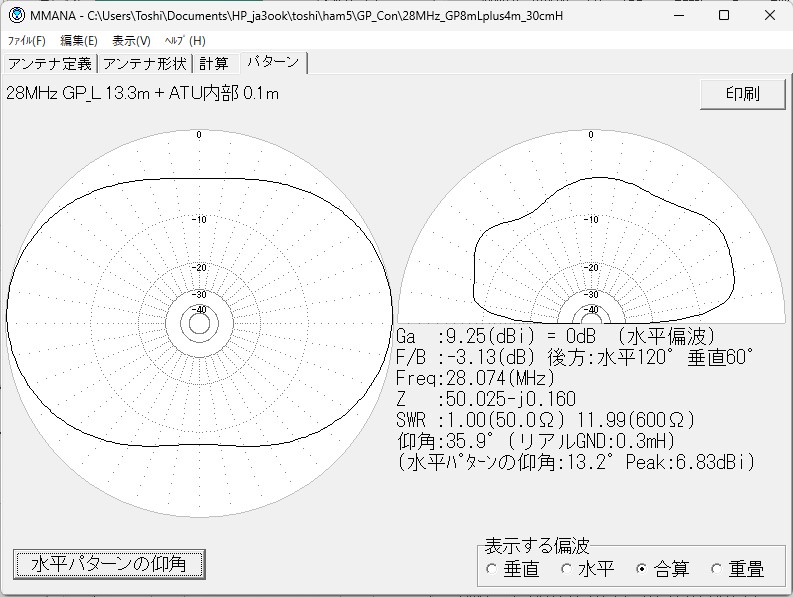

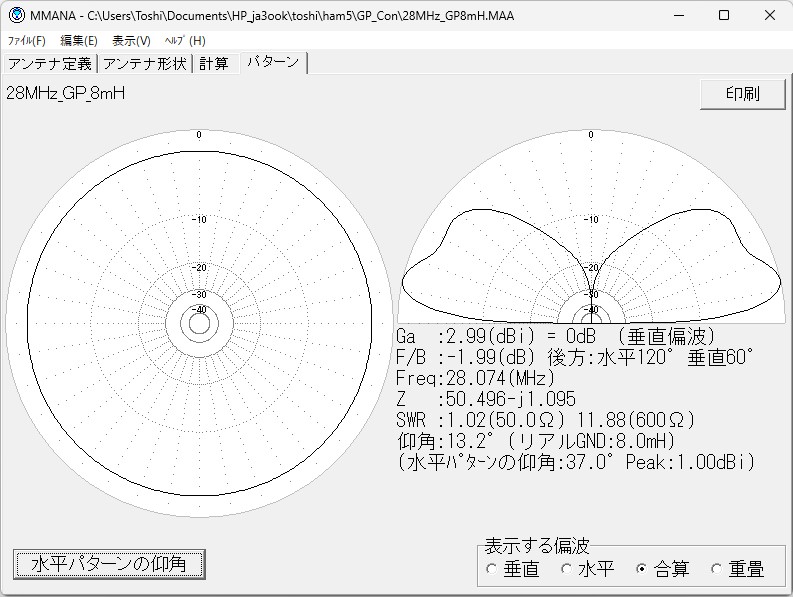

A 給電点8mHighGP

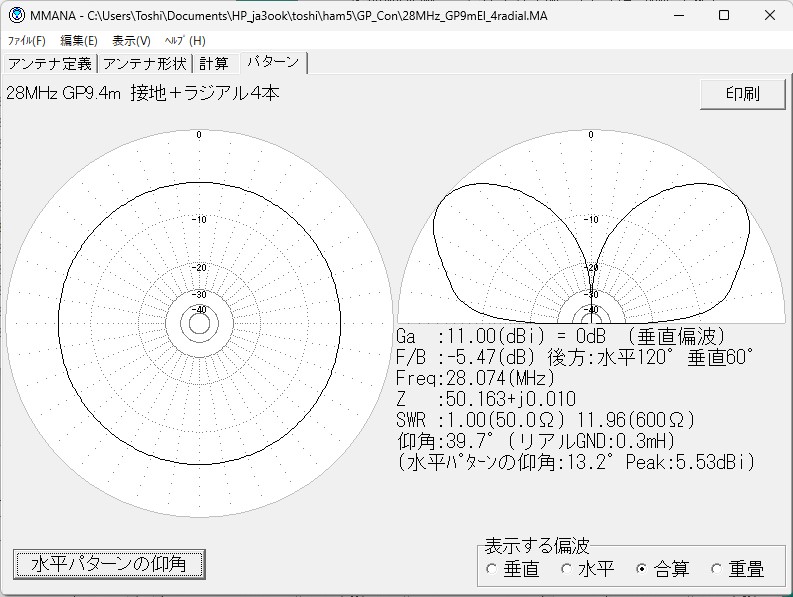

図3-1 28MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 Gain 2.99dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25.0度 Gain 0.94dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 1.00dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

図3-1 28MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 Gain 2.99dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25.0度 Gain 0.94dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 1.00dBi(Aアンテナの副ビーム)

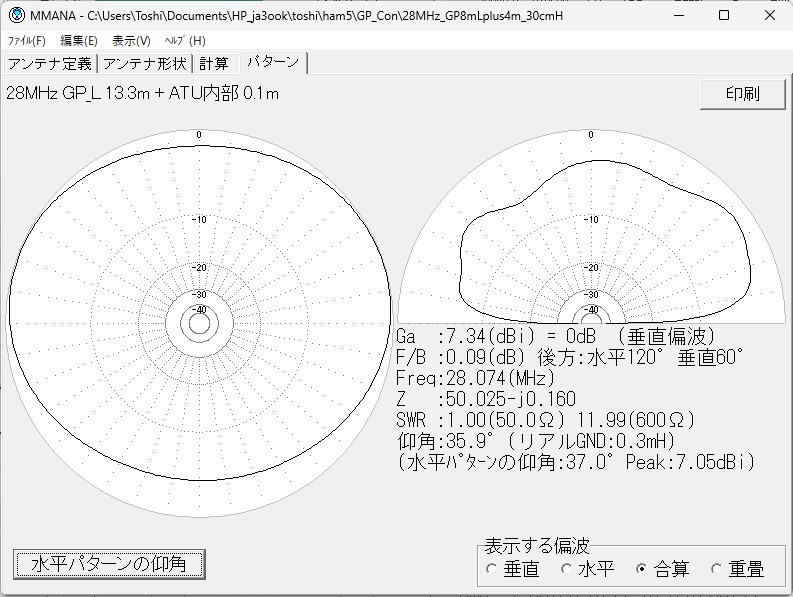

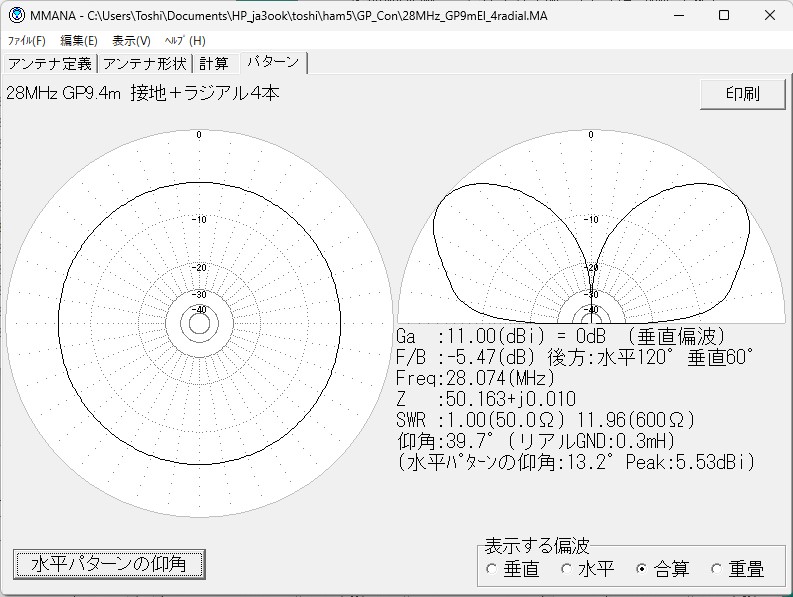

B 給電点0.3mHighGP

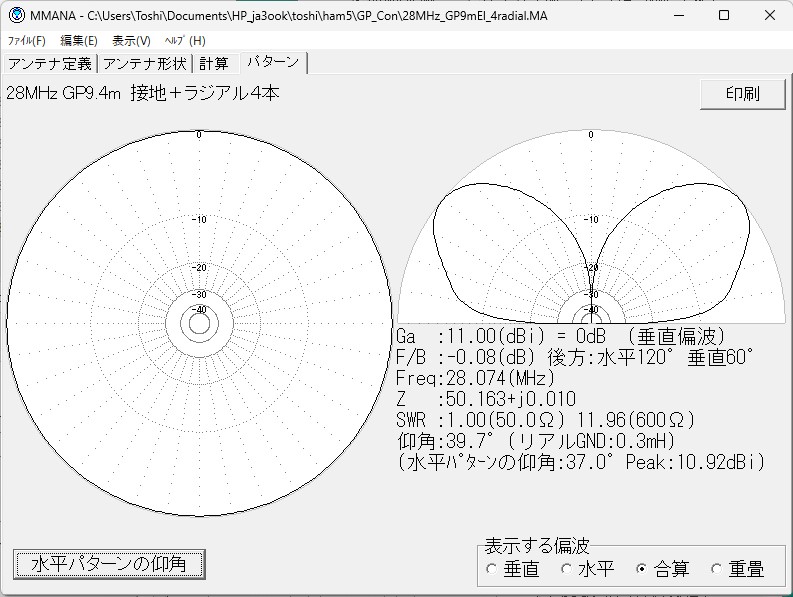

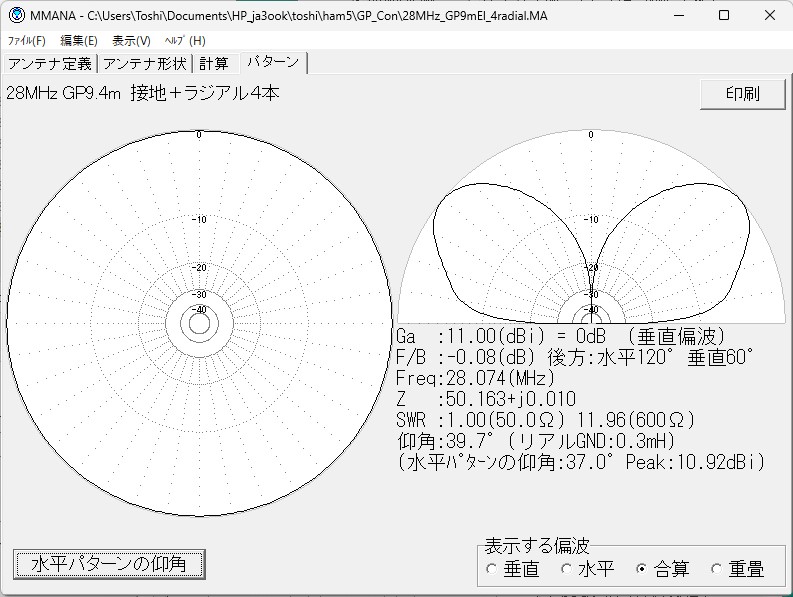

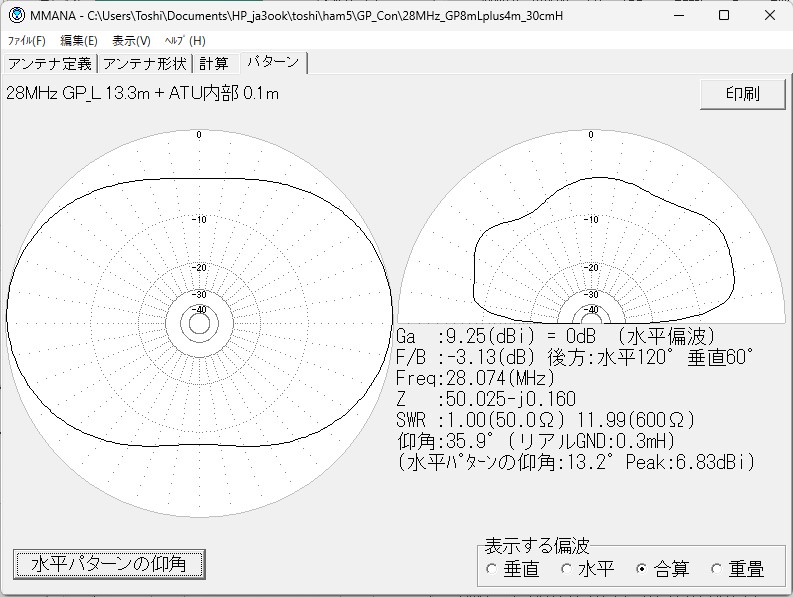

図3-2 28MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

・仰角 13.2度 Gain 5.53dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain 8.66dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 10.92dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの13.2度Gain - Aの13.2度Gain

= 5.53dBi - 2.99dBi

= 2.54dB

= ほぼ2.5dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= 8.66dBi - 0.94dBi

= 7.72dB

= ほぼ7.7dBの差でB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

37度でのGain差 = Bの37.0度Gain - Aの37.0度Gain

= 10.92dBi - -1.00dBi

= 11.92dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSO、中距離DXにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利と考える。

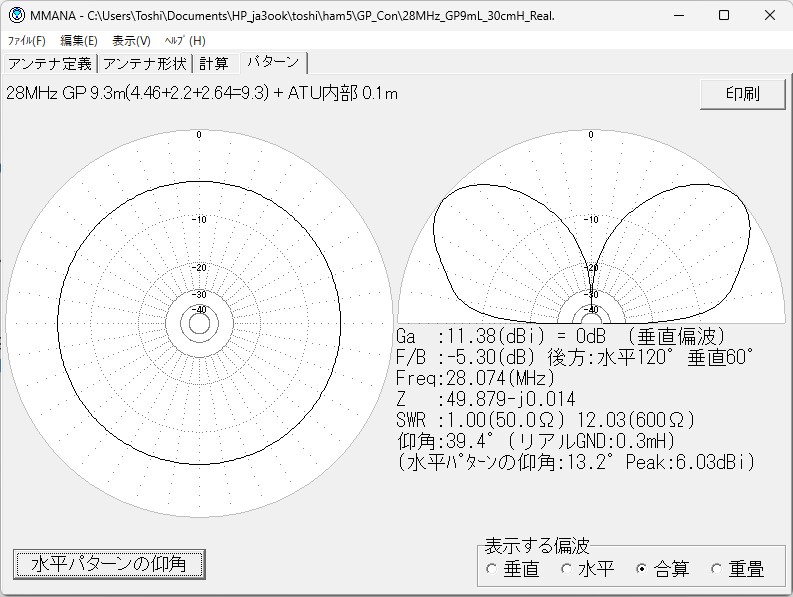

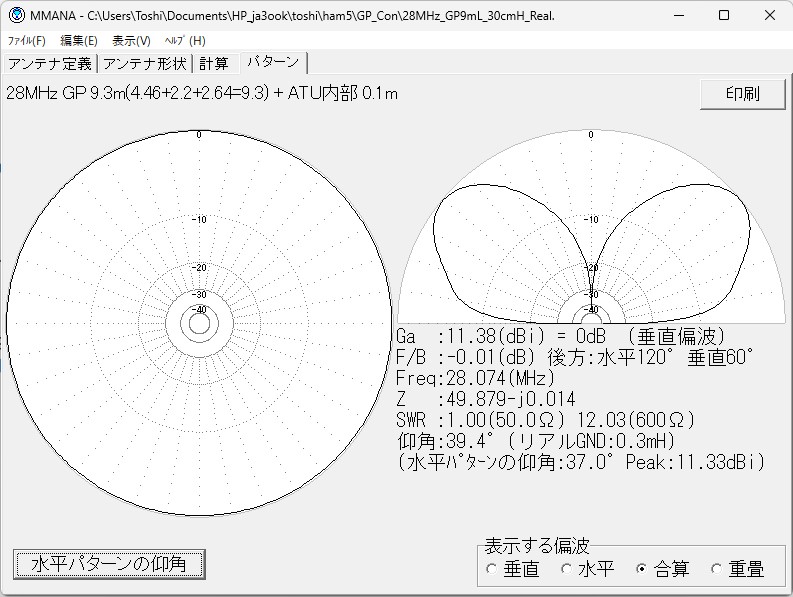

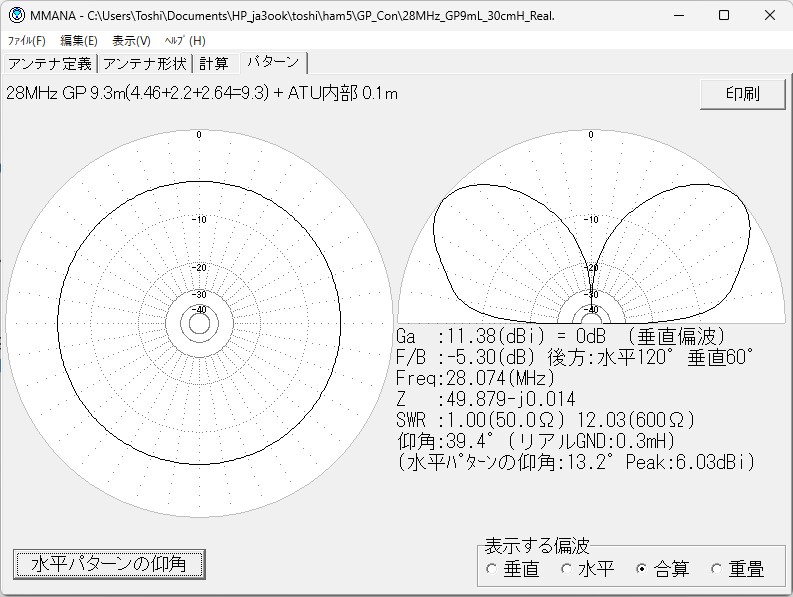

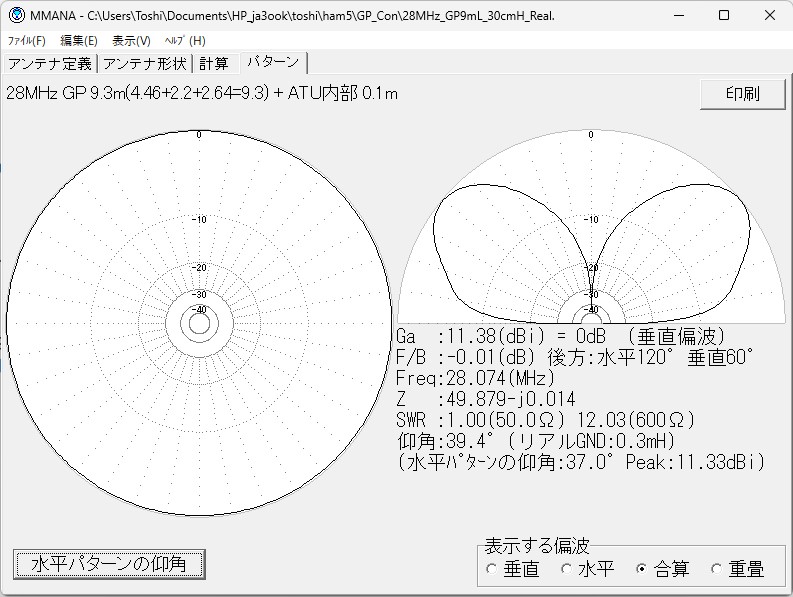

【参考 28MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

図3-2 28MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

・仰角 13.2度 Gain 5.53dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain 8.66dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 10.92dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの13.2度Gain - Aの13.2度Gain

= 5.53dBi - 2.99dBi

= 2.54dB

= ほぼ2.5dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= 8.66dBi - 0.94dBi

= 7.72dB

= ほぼ7.7dBの差でB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

37度でのGain差 = Bの37.0度Gain - Aの37.0度Gain

= 10.92dBi - -1.00dBi

= 11.92dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSO、中距離DXにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利と考える。

【参考 28MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

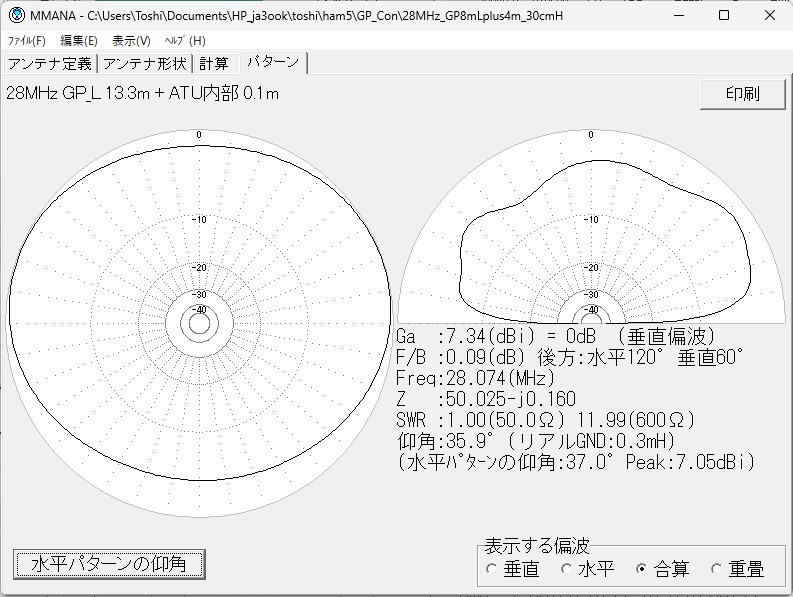

図3-3 28MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 max 6.03dBi (ほぼ真円)

・仰角 25.0度 max 9.20dBi (ほぼ真円、MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 max 11.33dBi (ほぼ真円)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、中距離DX、短距離QSOにおいていずれも有利なアンテナだと推定できる。

図3-3 28MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 max 6.03dBi (ほぼ真円)

・仰角 25.0度 max 9.20dBi (ほぼ真円、MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 max 11.33dBi (ほぼ真円)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、中距離DX、短距離QSOにおいていずれも有利なアンテナだと推定できる。

4.まとめ 私の主張

DXを主体に狙うなら、垂直系アンテナの場合、

・給電点を高くするより、垂直エレメントを長くすることを優先する。

・垂直エレメントが長く、給電点が高いことはベスト。

なお、

・同軸給電線とのマッチングにはアンテナ直結のチューナーを使う。

・垂直エレメントとラジアル(カウンターポイズ)の長さは等しくする。

・接地できることが望ましい(接地抵抗はなるべく小さく)。

・局の立地条件や周辺環境によってベストなアンテナは変わるので、MMANAを使っての検討や、実際に架設しての試行錯誤が大事。

上記の私の主張がどんな場合でも正しいとは言えないかもしれません。皆さんも検証と追試験を行ってください。

・各図の計算に用いたMMANAのデータをダウンロードできるように、各図にリンクを張ってあります。

MMANAをインストールして条件を変えて計算してみてください。

なお、任意の仰角での水平パターンを見るには「パターン図の左下の『水平パターンの仰角』をクリックして仰角を指定」します。

ダウンロードdirectry配下で解凍したままの.MAAファイルを使用するとMMANAが動作しない場合があるようです。

MMANAdirectry配下のサブDirectryなどへコピーペーストして使用してください。

5.付録

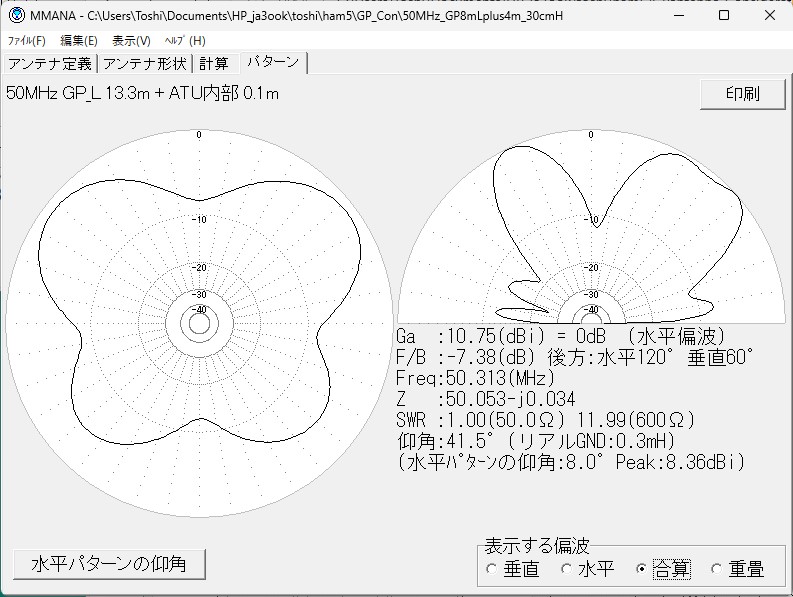

参考 現用アンテナの先に横に4m延長した場合の計算結果です。ラジアルも4mずつ足しています。

なお、4m足して13.4mがマルチバンド運用に対応可能かどうかは、参考資料2の中の「各バンドの1/2の整数倍と使用可能なエレメント長」の表で確認しました。

MMANAのデータは50MHz。 28MHz。

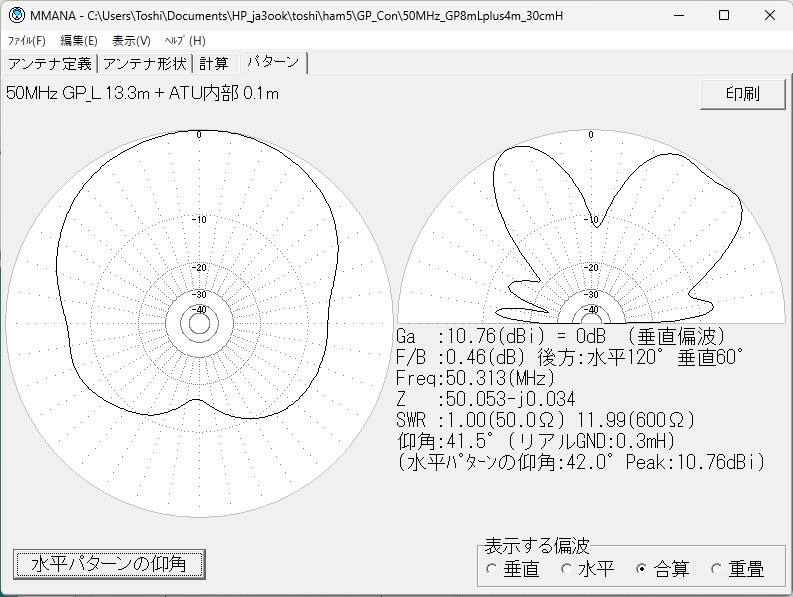

図4-1 50MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42度

図4-1 50MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42度

図4-2 28MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

図2-3や図3-3と比べて評価してみてください。このアンテナの評価結果は人さまざまに異なるでしょう。

3.5MHzなどでは良好な計算結果がでる予感がします。

やる気があればMMANAを動作させて条件を変えて評価してみてください。

図4-2 28MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

図2-3や図3-3と比べて評価してみてください。このアンテナの評価結果は人さまざまに異なるでしょう。

3.5MHzなどでは良好な計算結果がでる予感がします。

やる気があればMMANAを動作させて条件を変えて評価してみてください。

【参考資料】

1 JE3HHT Welcome to JE3HHT's page

2 月間FBニュース 2022年4月号 JR9TUG 松平宗亮 テクニカルコーナー AH-730インプレッションの 2. エレメント長 の図 各バンドの1/2の整数倍と使用可能なエレメント長

直前の画面へは ブラウザの戻る をクリックしてください。Topに戻るにはHome

図1ー1 GP 正面図 平面図

要は、垂直エレメント9.3mのGP(地面側は接地+ラジアル:カウンターポイズ)です。ATUでマッチングさせています。

詳しいことはAH-4 マルチバンドアンテナ and 短縮DP at 枚方市 を見てください

自宅も周りも二階建て木造住宅。平野から30mほどの高さの、すごくなだらかな丘の上近くの住宅地で建物がなければ

東~南~西北が開けた環境です。

・7月から12月20日までにQSOできたエンティテイ数です。ほとんどがFT8、一部FT4とCW。

50メガ 17 アジア、大洋州、LU

28メガ 117

24メガ 103

21メガ 107

18メガ 107

14メガ 88

10メガ 36 EUが困難、AFに届かない

7メガ 33 アジア、大洋州、KL、VE、K、XE、LU、CE、PY、HA、I

3.5メガ 7 アジア、大洋州

Mixed 155 WAZはゾーン2を残すのみ

この成果を見ると、SSN最盛期とはいえ、ハイバンドの成績の良さが気になります。

・最新までの成果はここに記載しました。

特に50mHzで LU までできたことは期待以上で、このアンテナの特性を次項から50MHzと28MHzについて探っていきます。

図1ー1 GP 正面図 平面図

要は、垂直エレメント9.3mのGP(地面側は接地+ラジアル:カウンターポイズ)です。ATUでマッチングさせています。

詳しいことはAH-4 マルチバンドアンテナ and 短縮DP at 枚方市 を見てください

自宅も周りも二階建て木造住宅。平野から30mほどの高さの、すごくなだらかな丘の上近くの住宅地で建物がなければ

東~南~西北が開けた環境です。

・7月から12月20日までにQSOできたエンティテイ数です。ほとんどがFT8、一部FT4とCW。

50メガ 17 アジア、大洋州、LU

28メガ 117

24メガ 103

21メガ 107

18メガ 107

14メガ 88

10メガ 36 EUが困難、AFに届かない

7メガ 33 アジア、大洋州、KL、VE、K、XE、LU、CE、PY、HA、I

3.5メガ 7 アジア、大洋州

Mixed 155 WAZはゾーン2を残すのみ

この成果を見ると、SSN最盛期とはいえ、ハイバンドの成績の良さが気になります。

・最新までの成果はここに記載しました。

特に50mHzで LU までできたことは期待以上で、このアンテナの特性を次項から50MHzと28MHzについて探っていきます。

図2-1 50MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角8.4度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.4度 Gain 2.07dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25度 Gain -1.76dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 Gain -1.40dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

図2-1 50MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角8.4度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.4度 Gain 2.07dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25度 Gain -1.76dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 Gain -1.40dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

図2-3 50MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.0度 max 8.25dBi 平均推定 6.7dBi(12.20dBi - 平均目測5.5dBi)

・仰角 25.0度 max 3.23dBi 平均推定 -0.8dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 max13.26dBi 平均推定 11.2dBi(13.26dBi - 平均目測2.0dBi)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、短距離QSOにおいて有利、中距離DXの特定の仰角を除いて有利なアンテナだと推定できる。

図2-3 50MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42.0度

・仰角 8.0度 max 8.25dBi 平均推定 6.7dBi(12.20dBi - 平均目測5.5dBi)

・仰角 25.0度 max 3.23dBi 平均推定 -0.8dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 42.0度 max13.26dBi 平均推定 11.2dBi(13.26dBi - 平均目測2.0dBi)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、短距離QSOにおいて有利、中距離DXの特定の仰角を除いて有利なアンテナだと推定できる。

図3-1 28MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 Gain 2.99dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25.0度 Gain 0.94dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 1.00dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

図3-1 28MHz 給電点8mHighの普通GP 左図 仰角13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 Gain 2.99dBi(Aアンテナの主ビーム)

・仰角 25.0度 Gain 0.94dBi(MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 1.00dBi(Aアンテナの副ビーム)

B 給電点0.3mHighGP

図3-2 28MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

・仰角 13.2度 Gain 5.53dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain 8.66dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 10.92dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの13.2度Gain - Aの13.2度Gain

= 5.53dBi - 2.99dBi

= 2.54dB

= ほぼ2.5dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= 8.66dBi - 0.94dBi

= 7.72dB

= ほぼ7.7dBの差でB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

37度でのGain差 = Bの37.0度Gain - Aの37.0度Gain

= 10.92dBi - -1.00dBi

= 11.92dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSO、中距離DXにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利と考える。

【参考 28MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

図3-2 28MHz 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

・仰角 13.2度 Gain 5.53dBi(Aアンテナの主ビームの角度で比較)

・仰角 25.0度 Gain 8.66dBi((MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 Gain 10.92dBi(Aアンテナの副ビームの角度で比較)

【A B の比較評価】

・長距離DX向きの低角度のGain差を計算すると

低角度のGain差 = Bの13.2度Gain - Aの13.2度Gain

= 5.53dBi - 2.99dBi

= 2.54dB

= ほぼ2.5dBの差でB有利

・中距離DX向きの仰角を25度と仮定しGain差を計算すると

25度でのGain差 = Bの25度Gain - Aの25度Gain

= 8.66dBi - 0.94dBi

= 7.72dB

= ほぼ7.7dBの差でB有利

・短距離通信向きの中角度のGain差を計算すると

37度でのGain差 = Bの37.0度Gain - Aの37.0度Gain

= 10.92dBi - -1.00dBi

= 11.92dB

= ほぼ12dBの差でB有利

・以上の比較検討により、長距離DX、短距離QSO、中距離DXにおいて B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP が有利と考える。

【参考 28MHzでの現用アンテナの性能】

垂直エレメント 9.4m長

ラジアル 9.4m長(カウンターポイズ:非対称に曲がっている2本、庭砂利や薄いコンクリートの上を這わせている)

接地 1か所 0.2mの導線で接続(接地抵抗100Ωと仮定)

ATUでマッチング

MMANAのデータはこちら。

図3-3 28MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 max 6.03dBi (ほぼ真円)

・仰角 25.0度 max 9.20dBi (ほぼ真円、MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 max 11.33dBi (ほぼ真円)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、中距離DX、短距離QSOにおいていずれも有利なアンテナだと推定できる。

図3-3 28MHz 現用アンテナ 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37.0度

・仰角 13.2度 max 6.03dBi (ほぼ真円)

・仰角 25.0度 max 9.20dBi (ほぼ真円、MMANAでの計算値:図は記載省略)

・仰角 37.0度 max 11.33dBi (ほぼ真円)

・評価

B 給電点0.3mHighのロングエレメントGP と似たビームとgainを示しており、

長距離DX、中距離DX、短距離QSOにおいていずれも有利なアンテナだと推定できる。

図4-1 50MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42度

図4-1 50MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 8.0度 右図 仰角 42度

図4-2 28MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

図2-3や図3-3と比べて評価してみてください。このアンテナの評価結果は人さまざまに異なるでしょう。

3.5MHzなどでは良好な計算結果がでる予感がします。

やる気があればMMANAを動作させて条件を変えて評価してみてください。

図4-2 28MHz 現用アンテナ+4m 給電点0.3mHighのロングエレメントGP 左図 仰角 13.2度 右図 仰角 37度

図2-3や図3-3と比べて評価してみてください。このアンテナの評価結果は人さまざまに異なるでしょう。

3.5MHzなどでは良好な計算結果がでる予感がします。

やる気があればMMANAを動作させて条件を変えて評価してみてください。