ステレオメインアンプ 『6AS7Gシングル』

Ver.1.0 '11/04/16

Ver.1.1 '11/05/03

Ver.1.2 '11/07/11

Ver.1.3 '13/10/02

All rights reserved 中村 利和 JA3OOK

1.6AS7Gを選んだ訳

現用のアンプは超3極管接続6FQ7シングルプリメインアンプである。音質も良いし省エネ

でもあるが、ケースに収まっており外観は半導体アンプとしか見えずおとなしすぎる。

5年前には2A3シングルを製作し愛用していたが、やむなく手放してしまい寂しい思いをし

ている。2A3シングルはかなりの部品代をつぎ込んだが、こんどはもっとコストパフォーマン

スが良く、見てくれも満足できるアンプを目指し思案をめぐらせていた。

締まりの良い極低音を得るには内部抵抗(rp)の低い球を使いたいし、外見もGT管よりST

管を使いたい。

Webを探し回ると6AS7Gが目に止まった。

RCAの資料によると6AS7Gは

傍熱双3極管(ST管)

プレート・カソード間電圧(Eb):135V

カソードバイアス抵抗:250Ω(カソード電圧:31V))

電圧増幅率(μ):2

プレート電流(Ib):125mA

内部抵抗(rp):280Ω

ヒーター:6.3V 2.5A

である。

低内部抵抗、低電圧、低増幅率を特徴とし、真空管が誕生した頃ののどかな性格を持っている。

内部抵抗の低さから現代ではOTLアンプで活用するファンが多い。

これがオークションで入手したRCA製6AS7Gのうちの2本。

2.回路構成の決定

アンプの目標を次の通り定めた。

・小音量(出力1W以下)

・澄んだ中高音

・締まった極低音

・左右の分離の良さ

・シンプルな回路構成

・低予算

これを目指すと出力段はシングルという結論になる。締まった極低音の実現が課題であるが、

今回は低内部抵抗の球なので目標をクリアーできると思われる。私の個室で使用するので音量

も小さくてOK。

性能的には差動型プッシュプルが望ましいが構成が大げさすぎるし、通常のプッシュプルは

繊細さに欠ける心配があるのと、大げさでもある。

次にドライバーの選択だが、入力100mV〜500mV程度の入力で所定の出力を得られ

ることが条件。

6AS7Gは低増幅率であるので、ドライバー段にある程度の増幅率が必要である。出力段に

ST管を採用したのだから外観のバランス上ST管にしたいが増幅率を確保できる球がない。

2段増幅すれば良さそうだがシンプルな回路構成との目標から遠ざかる。

やむなくGT管とすることにし、市場に豊富な6SN7GTや6SL7GTが候補となる。

μ(電圧増幅率)が高い管はrp(内部抵抗)も高く、μの高さとrpの高さにより高域を減衰さ

せるので、むやみにμが高い球はチョイスできない。ある程度の高さのμでrpが低い6SL7

GT(μ=約70、rp=約50KΩ)を選択した。

6SL7GT→6AS7Gの構成となるが所定の全体利得が得られるかは回路設計結果を待た

ないといけない。

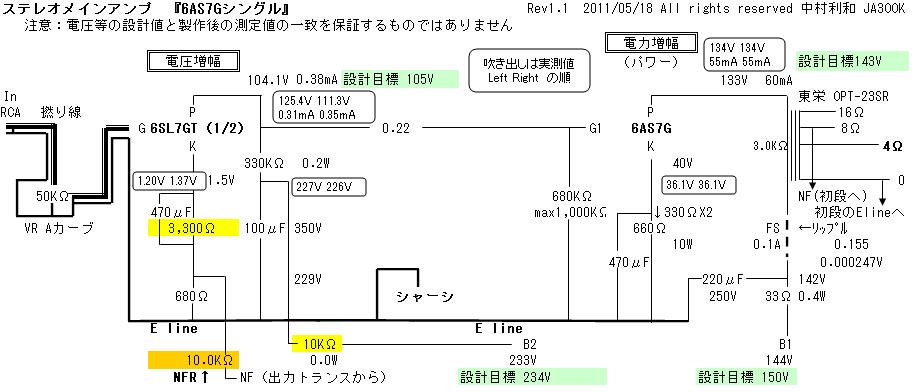

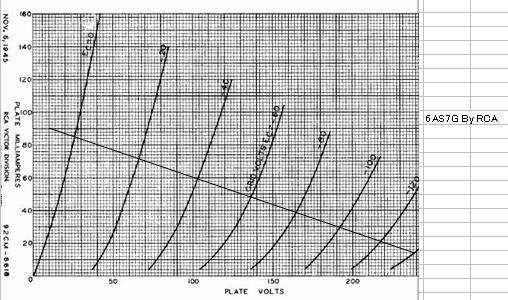

3.回路設計

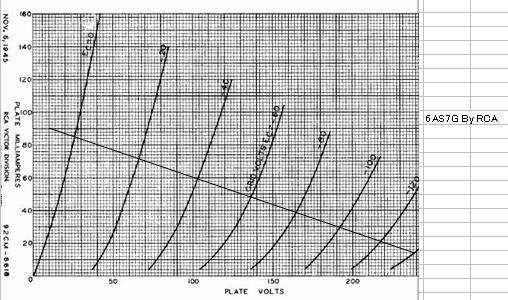

まずロードラインの設計から行う。6AS7Gの特性曲線を眺め、仮のロードラインを引く

と、次の図。

2.回路構成の決定

アンプの目標を次の通り定めた。

・小音量(出力1W以下)

・澄んだ中高音

・締まった極低音

・左右の分離の良さ

・シンプルな回路構成

・低予算

これを目指すと出力段はシングルという結論になる。締まった極低音の実現が課題であるが、

今回は低内部抵抗の球なので目標をクリアーできると思われる。私の個室で使用するので音量

も小さくてOK。

性能的には差動型プッシュプルが望ましいが構成が大げさすぎるし、通常のプッシュプルは

繊細さに欠ける心配があるのと、大げさでもある。

次にドライバーの選択だが、入力100mV〜500mV程度の入力で所定の出力を得られ

ることが条件。

6AS7Gは低増幅率であるので、ドライバー段にある程度の増幅率が必要である。出力段に

ST管を採用したのだから外観のバランス上ST管にしたいが増幅率を確保できる球がない。

2段増幅すれば良さそうだがシンプルな回路構成との目標から遠ざかる。

やむなくGT管とすることにし、市場に豊富な6SN7GTや6SL7GTが候補となる。

μ(電圧増幅率)が高い管はrp(内部抵抗)も高く、μの高さとrpの高さにより高域を減衰さ

せるので、むやみにμが高い球はチョイスできない。ある程度の高さのμでrpが低い6SL7

GT(μ=約70、rp=約50KΩ)を選択した。

6SL7GT→6AS7Gの構成となるが所定の全体利得が得られるかは回路設計結果を待た

ないといけない。

3.回路設計

まずロードラインの設計から行う。6AS7Gの特性曲線を眺め、仮のロードラインを引く

と、次の図。

直線は負荷抵抗3KΩのロードライン。異常に低い100V前後のプレート電圧と、異常に深

い40V前後のバイアス電圧に気づく。

こんなに低い電圧の電源を製作できるかどうか不安を感じるが、これを暫定的なロードライン

とする。

バイアス方式はカソードバイアスとする。6AS7Gは初期の真空管にありがちな動作不安

定やばらつきが大きいとの話も聞くので自己抑制が効き、回路がシンプルでもあるカソードバ

イアスは賢明な選択と思う。

そうすると必要な電源電圧は140〜150Vくらいとなり、2次電圧が130〜150V

くらいの電源トランスを搭載することになる。

市販電源トランスの2次電圧は250V程度以上が普通であり、探し回った結果、倍電圧整流

用のトランスを発見した。しかしこれは製造が中止されており、中古オークション等での購入

に期待する。

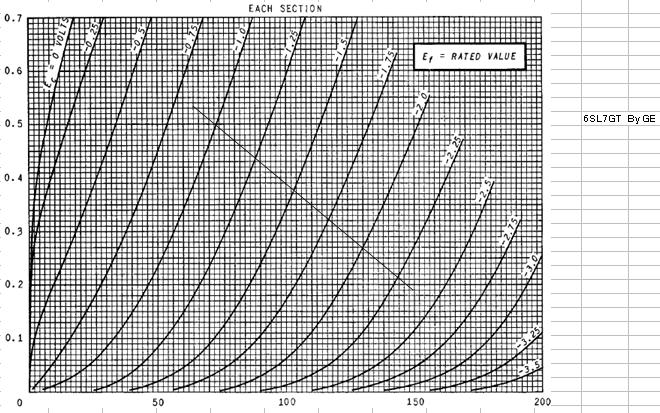

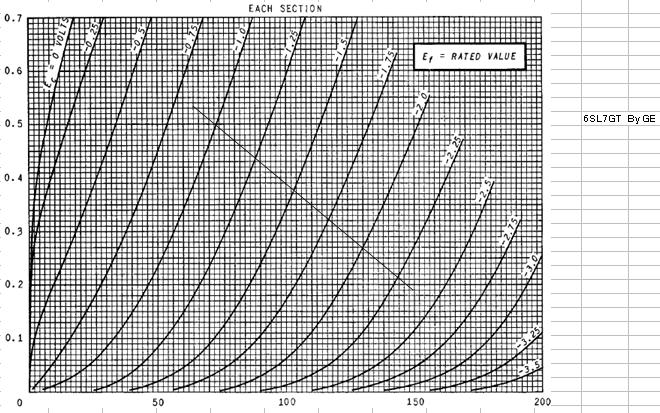

次に6SL7GTのロードラインを引く。

直線は負荷抵抗3KΩのロードライン。異常に低い100V前後のプレート電圧と、異常に深

い40V前後のバイアス電圧に気づく。

こんなに低い電圧の電源を製作できるかどうか不安を感じるが、これを暫定的なロードライン

とする。

バイアス方式はカソードバイアスとする。6AS7Gは初期の真空管にありがちな動作不安

定やばらつきが大きいとの話も聞くので自己抑制が効き、回路がシンプルでもあるカソードバ

イアスは賢明な選択と思う。

そうすると必要な電源電圧は140〜150Vくらいとなり、2次電圧が130〜150V

くらいの電源トランスを搭載することになる。

市販電源トランスの2次電圧は250V程度以上が普通であり、探し回った結果、倍電圧整流

用のトランスを発見した。しかしこれは製造が中止されており、中古オークション等での購入

に期待する。

次に6SL7GTのロードラインを引く。

直線は250KΩの負荷である。もっと負荷抵抗が高い方が直線性が良いかもしれないが五十

歩百歩。実装する電源との兼ね合いで変更するかもしれない。

μが高い6SL7GTでやっとドライブできることがわかった。μが低い6SN7GTではド

ライブ不足になる。

その後1ヶ月ほどオークションを探し続けて、ようやく目当ての電源トランスが出品され、

無事に落札できた。

それがこれ『TANGO MS-250』。使用する2次巻き線のタップは回路設計の作業で選択する。

直線は250KΩの負荷である。もっと負荷抵抗が高い方が直線性が良いかもしれないが五十

歩百歩。実装する電源との兼ね合いで変更するかもしれない。

μが高い6SL7GTでやっとドライブできることがわかった。μが低い6SN7GTではド

ライブ不足になる。

その後1ヶ月ほどオークションを探し続けて、ようやく目当ての電源トランスが出品され、

無事に落札できた。

それがこれ『TANGO MS-250』。使用する2次巻き線のタップは回路設計の作業で選択する。

補足(Ver.1.1):

(有)春日無線変圧器から6AS7Gに使えそうな電源トランスが発売されていることを、

最近知りました(KmB100F2など)。但し、ヒーター電源の工夫や抵抗値見直しなど設計

変更が必要。探せば春日無線以外からも発売されていそう。

出力トランスは東栄変成器(株)の『OPT-23SR リード・カバー付』を購入した。イン

ピーダンス3KΩで使用する。

ここまでの基本条件をもとに回路設計を行う。設計のパラメーターは

・電源回路の仕様

・出力トランスの仕様

・各回路要素の電圧と電流値

・回路上の各抵抗とコンデンサの値

が相互に影響するので、Excelを使用し計算式を入力しておき自動計算させ、試行錯誤で最適値

を求めていく。(とても紙と鉛筆と電卓ではできない)

設計の結果は負帰還量をかけた状態で、

・最大出力 : 0.6W(負帰還をかけない場合 0.8W)

・そのときの入力レベル : 0.57V

・低域〜高域時定数 : 1Hz〜70KHz(出力トランスを考慮しない場合)

・ダンピングファクター : 5.3

を得ており、当初の目標をクリアしている。

4.部品集め

電源トランスは上記の通りオークションで落札。出力トランスは東栄変成器(株)へインタ

ーネットで発注した。

やっかいなのはシャーシー。トランス類が結構重いので(3個で5.5Kg)、柔なアルミ

では心配である。

思案していたところ、ローカルのOMがお持ちの古い半導体アンプを見せてもらったところ、

頑丈な鉄製のシャーシ。大きさもちょうど良い。おまけにGTソケットも2個ついていて、

スピーカへの接続用である。そのまま真空管のソケットに流用できる。あつかましくも払い下

げをお願いし、快く譲ってもらった。

抵抗、コンデンサなど小物は日本橋で購入した。

5.工作と配線

このシャーシーの鉄板の厚みが1.4mmもあり、穴あけなどが一番の力作業で時間もかか

る。電源トランスの元々の穴が小さすぎるので新しく大きく長方形に開ける必要があり最悪ド

リルと金鋸であける覚悟をしていたが、上記OMが電動ジグソーをお持ちであることが分かっ

て借りて簡単に開けられた。電動ジグソーは本当に重宝な道具である。

GT管ソケット穴は電動ドリルで中心穴を開けたあとホールソーでOK。その他の小穴は電

動ドリルを使用。

昔は手回しドリルとリーマーとシャーシーパンチ、金鋸とヤスリしかなかった。きっと四苦

八苦したであろう。たぶんこの厚みの鉄板では途中で投げ出していたと思う。

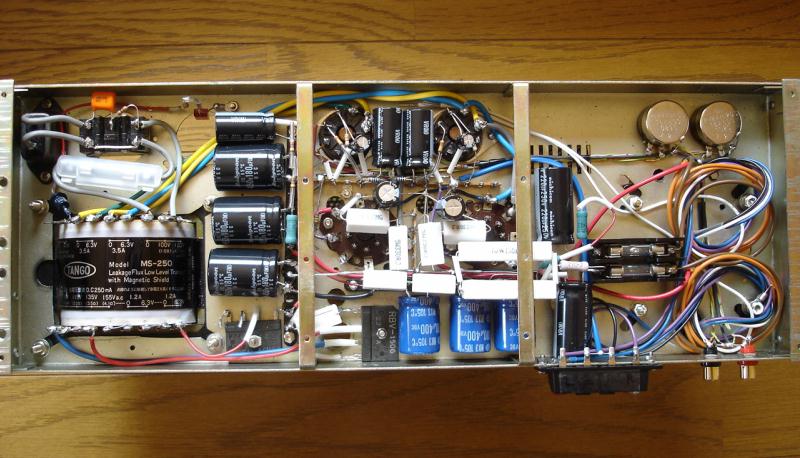

写真は穴あけが終わったシャーシーと主要部品である。

補足(Ver.1.1):

(有)春日無線変圧器から6AS7Gに使えそうな電源トランスが発売されていることを、

最近知りました(KmB100F2など)。但し、ヒーター電源の工夫や抵抗値見直しなど設計

変更が必要。探せば春日無線以外からも発売されていそう。

出力トランスは東栄変成器(株)の『OPT-23SR リード・カバー付』を購入した。イン

ピーダンス3KΩで使用する。

ここまでの基本条件をもとに回路設計を行う。設計のパラメーターは

・電源回路の仕様

・出力トランスの仕様

・各回路要素の電圧と電流値

・回路上の各抵抗とコンデンサの値

が相互に影響するので、Excelを使用し計算式を入力しておき自動計算させ、試行錯誤で最適値

を求めていく。(とても紙と鉛筆と電卓ではできない)

設計の結果は負帰還量をかけた状態で、

・最大出力 : 0.6W(負帰還をかけない場合 0.8W)

・そのときの入力レベル : 0.57V

・低域〜高域時定数 : 1Hz〜70KHz(出力トランスを考慮しない場合)

・ダンピングファクター : 5.3

を得ており、当初の目標をクリアしている。

4.部品集め

電源トランスは上記の通りオークションで落札。出力トランスは東栄変成器(株)へインタ

ーネットで発注した。

やっかいなのはシャーシー。トランス類が結構重いので(3個で5.5Kg)、柔なアルミ

では心配である。

思案していたところ、ローカルのOMがお持ちの古い半導体アンプを見せてもらったところ、

頑丈な鉄製のシャーシ。大きさもちょうど良い。おまけにGTソケットも2個ついていて、

スピーカへの接続用である。そのまま真空管のソケットに流用できる。あつかましくも払い下

げをお願いし、快く譲ってもらった。

抵抗、コンデンサなど小物は日本橋で購入した。

5.工作と配線

このシャーシーの鉄板の厚みが1.4mmもあり、穴あけなどが一番の力作業で時間もかか

る。電源トランスの元々の穴が小さすぎるので新しく大きく長方形に開ける必要があり最悪ド

リルと金鋸であける覚悟をしていたが、上記OMが電動ジグソーをお持ちであることが分かっ

て借りて簡単に開けられた。電動ジグソーは本当に重宝な道具である。

GT管ソケット穴は電動ドリルで中心穴を開けたあとホールソーでOK。その他の小穴は電

動ドリルを使用。

昔は手回しドリルとリーマーとシャーシーパンチ、金鋸とヤスリしかなかった。きっと四苦

八苦したであろう。たぶんこの厚みの鉄板では途中で投げ出していたと思う。

写真は穴あけが終わったシャーシーと主要部品である。

配線は次の順序で、随時電源を供給しつつ行った。

a AC系

b ヒーター系

c アースライン系

d 電源系

e 出力トランス 2次系

f 6AS7G系

ここでの音だしでトラブルが発生。ジーっと言う音が混じり濁ったハム音が盛大に出るのだ。

6AS7Gを別の球に代えても出るし、グリッドをアースしても出る。

ハム音の周波数をオシロで測定すると120Hzでもあるので、B電源系が悪いことは推測で

きる。

良く調べてみると、ヒーター配線の片方をアースラインに接続していなことが判明。回路図

には書かなかったので、つい配線することを忘れていた。

ジーっと言う音は出なくなったがまだ高い成分が混じったハム音が出ている。なぜ?

中高二つの電圧(150V,230V)を電源トランスの一つのB巻き線からを取り出して

いるが、実は今までこんな回路例を見たことが無いし、私も始めての回路。

気になるので高圧側ブリッジ整流ダイオードを外すと澄んだハム音になる。

高圧側をブリッジ両波整流から半波整流にしてみたら、あら不思議、澄んだハム音になった。

両波整流にこだわっている訳でもないので半波整流でOKとした。

さらに調べてハム音そのものは中圧側のリップルが原因と分かったので平滑段数を1段増や

してみたら全く出なくなった。

(半波整流に変更したことが本当の解決策かどうかは疑問が残る。実装において、中高圧の平

滑コンデンサのマイナス側を共通線にするとか、アースラインとの接続位置を変更するとかで

解決できたもしれないが、部品を配置し直す空間が無く実験していない)

次の配線に着手。

g 6SL7GT系

h VRと入力RCAピン系

これで、N.F.を除き配線を完了した。

6.視聴と評価

さっそくCDプレーヤに接続して試聴してみる。パワーは十分にあり、VRを最大に回す必

要はない。

低音は期待通りでベースの音が自然に聞こえ、しまりがある。中高音も自然な澄んだ音で問題

ない。

一通り試聴したあと低周波発振機を接続して10Hzから順に高いほうへ聞いても特定の周

波数で暴れたりブヨブヨすることも無く全く自然である。

最後にN.F.回路を配線し、もう一度同じ試聴を行い問題が無いことを確認して完成とし

た。

ダンピングファクター(DF)は実測値で4。

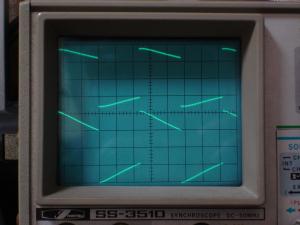

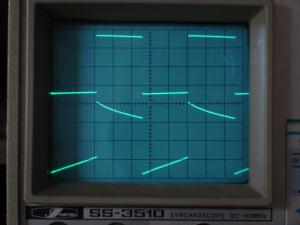

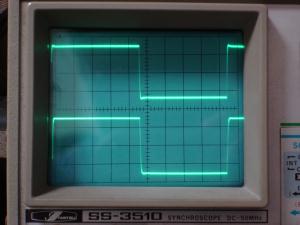

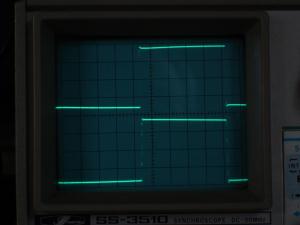

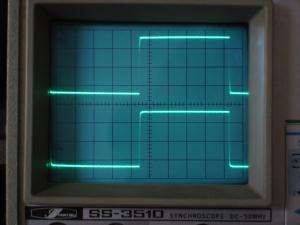

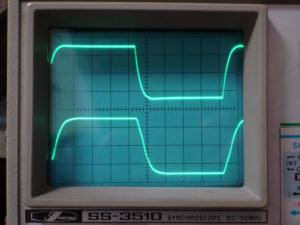

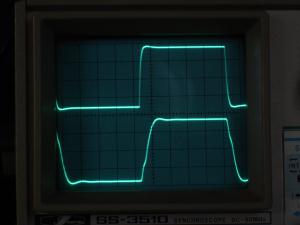

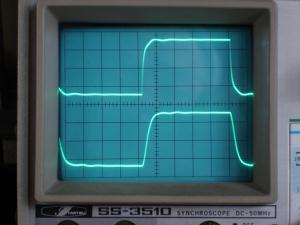

波形観測も行った。矩形波の20Hz、1000Hz、10000Hzの写真で、

各写真の上が入力波形、下が出力波形である。

配線は次の順序で、随時電源を供給しつつ行った。

a AC系

b ヒーター系

c アースライン系

d 電源系

e 出力トランス 2次系

f 6AS7G系

ここでの音だしでトラブルが発生。ジーっと言う音が混じり濁ったハム音が盛大に出るのだ。

6AS7Gを別の球に代えても出るし、グリッドをアースしても出る。

ハム音の周波数をオシロで測定すると120Hzでもあるので、B電源系が悪いことは推測で

きる。

良く調べてみると、ヒーター配線の片方をアースラインに接続していなことが判明。回路図

には書かなかったので、つい配線することを忘れていた。

ジーっと言う音は出なくなったがまだ高い成分が混じったハム音が出ている。なぜ?

中高二つの電圧(150V,230V)を電源トランスの一つのB巻き線からを取り出して

いるが、実は今までこんな回路例を見たことが無いし、私も始めての回路。

気になるので高圧側ブリッジ整流ダイオードを外すと澄んだハム音になる。

高圧側をブリッジ両波整流から半波整流にしてみたら、あら不思議、澄んだハム音になった。

両波整流にこだわっている訳でもないので半波整流でOKとした。

さらに調べてハム音そのものは中圧側のリップルが原因と分かったので平滑段数を1段増や

してみたら全く出なくなった。

(半波整流に変更したことが本当の解決策かどうかは疑問が残る。実装において、中高圧の平

滑コンデンサのマイナス側を共通線にするとか、アースラインとの接続位置を変更するとかで

解決できたもしれないが、部品を配置し直す空間が無く実験していない)

次の配線に着手。

g 6SL7GT系

h VRと入力RCAピン系

これで、N.F.を除き配線を完了した。

6.視聴と評価

さっそくCDプレーヤに接続して試聴してみる。パワーは十分にあり、VRを最大に回す必

要はない。

低音は期待通りでベースの音が自然に聞こえ、しまりがある。中高音も自然な澄んだ音で問題

ない。

一通り試聴したあと低周波発振機を接続して10Hzから順に高いほうへ聞いても特定の周

波数で暴れたりブヨブヨすることも無く全く自然である。

最後にN.F.回路を配線し、もう一度同じ試聴を行い問題が無いことを確認して完成とし

た。

ダンピングファクター(DF)は実測値で4。

波形観測も行った。矩形波の20Hz、1000Hz、10000Hzの写真で、

各写真の上が入力波形、下が出力波形である。

20Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

6FQ7シングルよりは勝っているが・・・

20Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

6FQ7シングルよりは勝っているが・・・

1,000Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

少しだれているのが気になる。

1,000Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

少しだれているのが気になる。

10,000Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

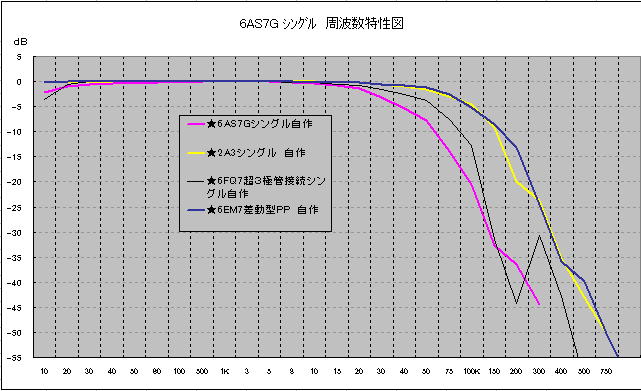

次に示す周波数特性とも合わせて想像するに、穏やかな高域を聞かせてくれるアンプで

あろう。

出力トランスを適切に選ぶとさらに聴き応えのあるアンプが出来上がると思われ、今後の

楽しみである。

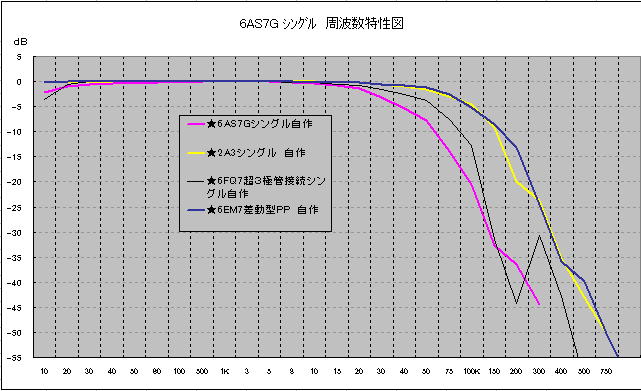

周波数特性は次のとおり。

10,000Hz

本アンプ(6AS7G) 6FQ7超3極管接続 6FQ7シングル 6EM7差動型

次に示す周波数特性とも合わせて想像するに、穏やかな高域を聞かせてくれるアンプで

あろう。

出力トランスを適切に選ぶとさらに聴き応えのあるアンプが出来上がると思われ、今後の

楽しみである。

周波数特性は次のとおり。

7.完成後の外観

7.完成後の外観

部屋を暗くすると、赤熱したカソードと細いグリッドが6AS7G独特の構造で良く見え、紫色の発光もとても魅惑的である。

部屋を暗くすると、赤熱したカソードと細いグリッドが6AS7G独特の構造で良く見え、紫色の発光もとても魅惑的である。

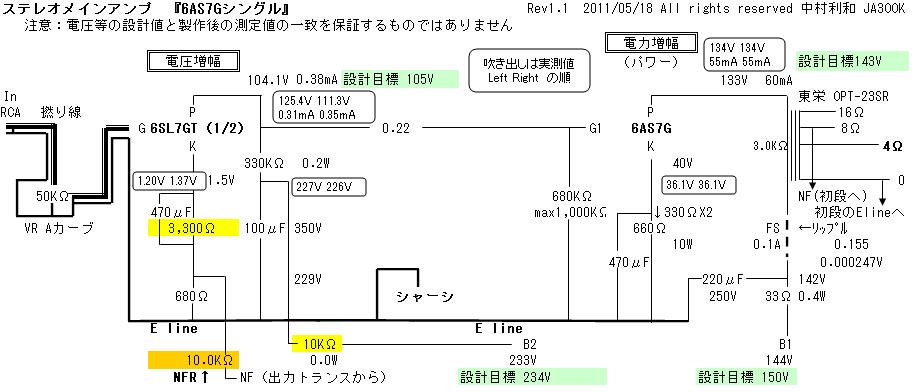

8.回路図

8.回路図

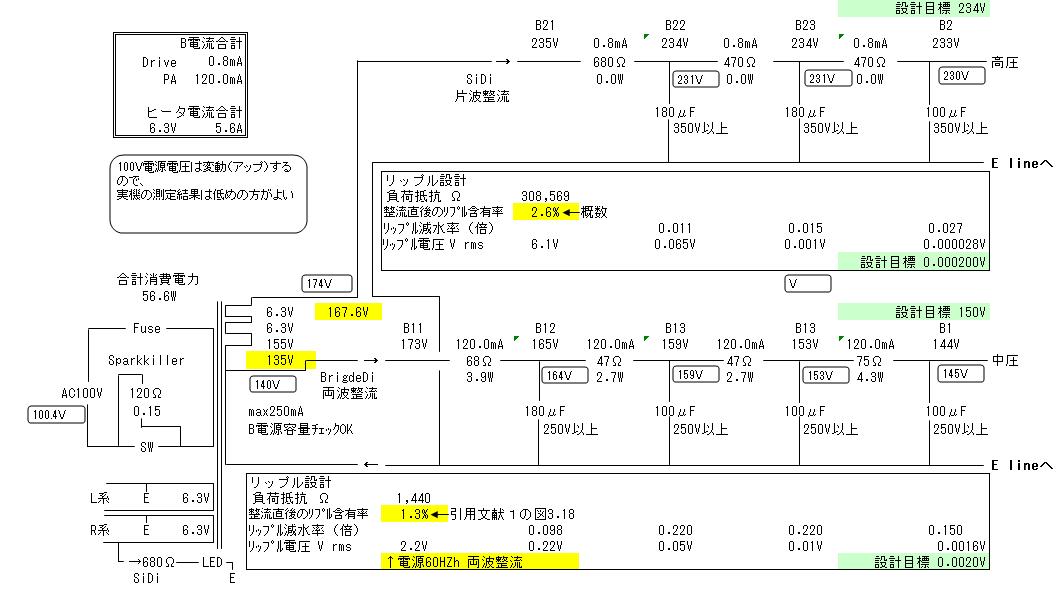

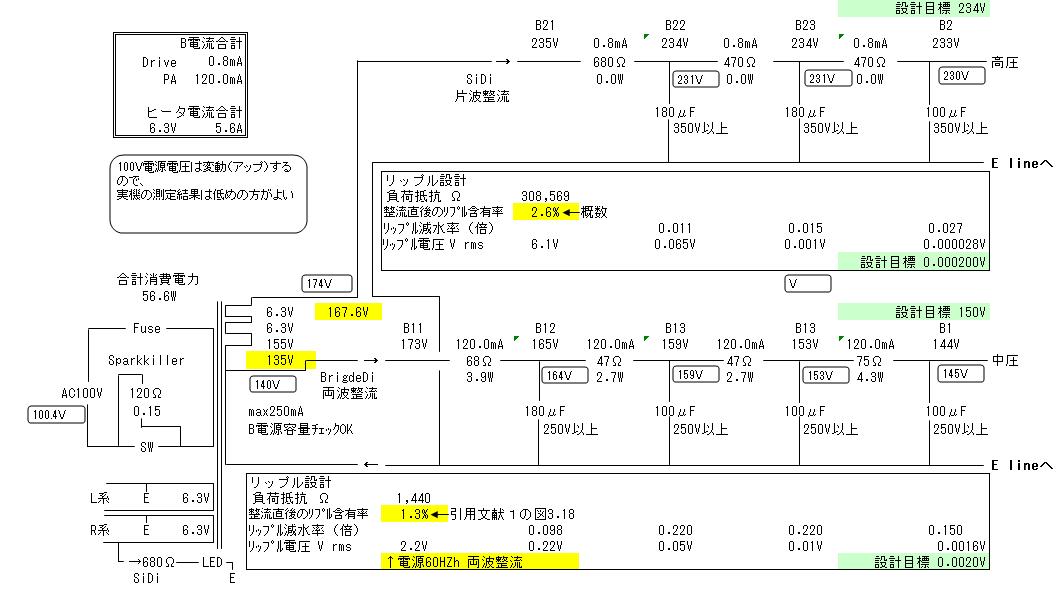

電源部

電源部

設計諸元や最終的ロードラインはExcelに記載している。

Excelはここ。

参考文献

1 Frank Philipse

・「Frank's Electron tube Pages 」http://www.tubedata.info/

2 木村 哲

・(株)日本実業出版社発行「情熱の真空管アンプ '04/5/20 第2刷」

3 東栄変成器(株)

・http://www1.tcn-catv.ne.jp/toei-trans7arc-net/

4(有)春日無線変圧器

・http://www.e-kasuga.net/

設計諸元や最終的ロードラインはExcelに記載している。

Excelはここ。

参考文献

1 Frank Philipse

・「Frank's Electron tube Pages 」http://www.tubedata.info/

2 木村 哲

・(株)日本実業出版社発行「情熱の真空管アンプ '04/5/20 第2刷」

3 東栄変成器(株)

・http://www1.tcn-catv.ne.jp/toei-trans7arc-net/

4(有)春日無線変圧器

・http://www.e-kasuga.net/

直線は負荷抵抗3KΩのロードライン。異常に低い100V前後のプレート電圧と、異常に深

い40V前後のバイアス電圧に気づく。

こんなに低い電圧の電源を製作できるかどうか不安を感じるが、これを暫定的なロードライン

とする。

バイアス方式はカソードバイアスとする。6AS7Gは初期の真空管にありがちな動作不安

定やばらつきが大きいとの話も聞くので自己抑制が効き、回路がシンプルでもあるカソードバ

イアスは賢明な選択と思う。

そうすると必要な電源電圧は140〜150Vくらいとなり、2次電圧が130〜150V

くらいの電源トランスを搭載することになる。

市販電源トランスの2次電圧は250V程度以上が普通であり、探し回った結果、倍電圧整流

用のトランスを発見した。しかしこれは製造が中止されており、中古オークション等での購入

に期待する。

次に6SL7GTのロードラインを引く。

直線は負荷抵抗3KΩのロードライン。異常に低い100V前後のプレート電圧と、異常に深

い40V前後のバイアス電圧に気づく。

こんなに低い電圧の電源を製作できるかどうか不安を感じるが、これを暫定的なロードライン

とする。

バイアス方式はカソードバイアスとする。6AS7Gは初期の真空管にありがちな動作不安

定やばらつきが大きいとの話も聞くので自己抑制が効き、回路がシンプルでもあるカソードバ

イアスは賢明な選択と思う。

そうすると必要な電源電圧は140〜150Vくらいとなり、2次電圧が130〜150V

くらいの電源トランスを搭載することになる。

市販電源トランスの2次電圧は250V程度以上が普通であり、探し回った結果、倍電圧整流

用のトランスを発見した。しかしこれは製造が中止されており、中古オークション等での購入

に期待する。

次に6SL7GTのロードラインを引く。

直線は250KΩの負荷である。もっと負荷抵抗が高い方が直線性が良いかもしれないが五十

歩百歩。実装する電源との兼ね合いで変更するかもしれない。

μが高い6SL7GTでやっとドライブできることがわかった。μが低い6SN7GTではド

ライブ不足になる。

その後1ヶ月ほどオークションを探し続けて、ようやく目当ての電源トランスが出品され、

無事に落札できた。

それがこれ『TANGO MS-250』。使用する2次巻き線のタップは回路設計の作業で選択する。

直線は250KΩの負荷である。もっと負荷抵抗が高い方が直線性が良いかもしれないが五十

歩百歩。実装する電源との兼ね合いで変更するかもしれない。

μが高い6SL7GTでやっとドライブできることがわかった。μが低い6SN7GTではド

ライブ不足になる。

その後1ヶ月ほどオークションを探し続けて、ようやく目当ての電源トランスが出品され、

無事に落札できた。

それがこれ『TANGO MS-250』。使用する2次巻き線のタップは回路設計の作業で選択する。

7.完成後の外観

7.完成後の外観

電源部

電源部

設計諸元や最終的ロードラインはExcelに記載している。

Excelはここ。

参考文献

1 Frank Philipse

・「Frank's Electron tube Pages 」http://www.tubedata.info/

2 木村 哲

・(株)日本実業出版社発行「情熱の真空管アンプ '04/5/20 第2刷」

3 東栄変成器(株)

・http://www1.tcn-catv.ne.jp/toei-trans7arc-net/

4(有)春日無線変圧器

・http://www.e-kasuga.net/

設計諸元や最終的ロードラインはExcelに記載している。

Excelはここ。

参考文献

1 Frank Philipse

・「Frank's Electron tube Pages 」http://www.tubedata.info/

2 木村 哲

・(株)日本実業出版社発行「情熱の真空管アンプ '04/5/20 第2刷」

3 東栄変成器(株)

・http://www1.tcn-catv.ne.jp/toei-trans7arc-net/

4(有)春日無線変圧器

・http://www.e-kasuga.net/